ブログ

2025.04.04

年収の壁、所得税は160万円に引き上げ。年収別の基礎控除額・減税額と、企業取るべき対応

2025年3月31日、2025年度予算案と税制改正関連法案が参議院の本会議で可決されました。かねてより引き上げが話題になっていた「年収の壁」は、最終的には最大160万円に引き上げられることになりました。

今回の記事では、160万円の壁見直しの概要、基礎控除特例、年収別の減税試算、中小企業が取るべき対応について解説いたします。

※2025年4月4日更新

年収103万円の壁の見直し(基礎控除・給与所得控除の引き上げ)とは

2024年(令和6年)までは、給与所得者の課税最低限が103万円に設定されていました。これは基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円を合わせた金額です。「103万円の壁」と呼ばれ、多くの非正規雇用者や主婦のパートタイマーが年収を抑える就業調整を行っているのが現状です。

令和7年度の税制改正では、この「103万円の壁」が引き上げられます。

2024年末時点(税制改正大綱発表時点)では、基礎控除と給与所得控除をそれぞれ10万円引き上げ、103万円の壁は「123万円の壁」に引き上げ、年収850万円以下の給与所得者を対象に減税措置がおこなわれる見通しでした。

しかし、この法案に「基礎控除の引き上げは憲法で定める生存権に基づくべき」などの意見があったため、政府与党は、年収200万円以下の低所得層の税負担を軽減するために控除額を最大160万円まで引き上げることとなりました。

改正後の内容

所得税控除額 引き上げの目的

・働き控えへの対応:いわゆる「103万円の壁」を引き上げることで、パート・アルバイト従業員の就業調整を防止し、労働供給を促進することを目指す

・所得減税による消費喚起:低所得層の手取りを増やすことで、消費を活性化し、経済成長につなげる

・インフレ対応:1995年からの最低賃金上昇率(1.73倍)に基づき、物価上昇に対応する

引き上げの概要

・給与所得控除の最低保障額を、55万円から65万円に引き上げ

・基礎控除を48万円から58万円に引き上げ(※合計所得金額が2,350万円以下の個人が対象)

・基礎控除は、一律10万円の引き上げと別で、給与年収別に上乗せ特例を実施

・年末調整で対応し、2025年(令和7年)から実施

なお、合計所得金額が2350万円を超える場合は、基礎控除が段階的に控除額が減少します。

| 合計所得金額 | 改正後 | 改正前 |

| 2,350万円以下 | 58万円 | 48万円 |

| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 | |

| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | |

| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | |

| 2,500万円超 | 0円 | |

基礎控除の特例で「年収の壁 160万円」に

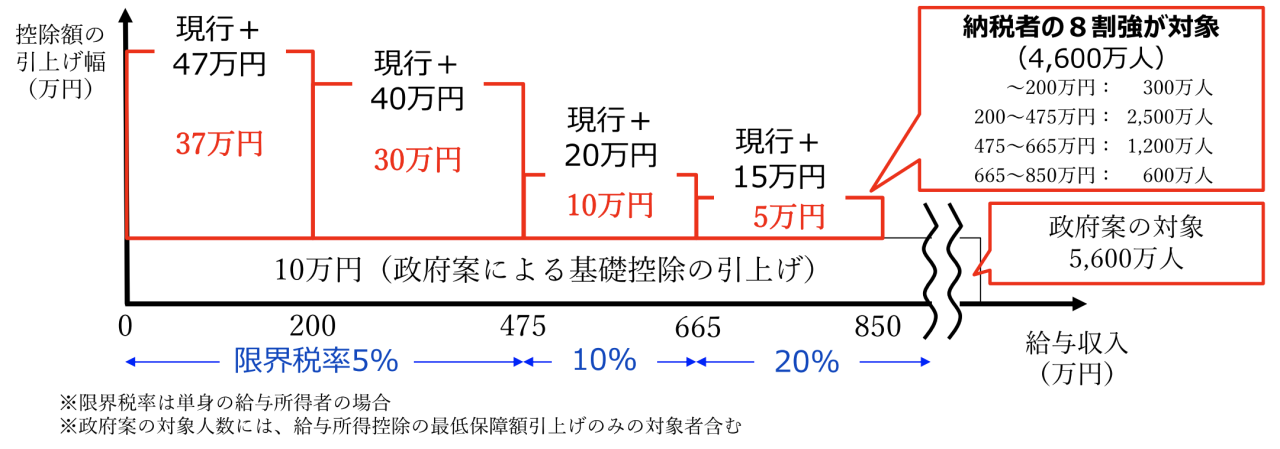

当初、政府は、基礎控除を一律で10万円引き上げるとしていましたが、今回可決された税制改正関連法案には、与党案として「基礎控除の特例」の創設が盛り込まれています。

基礎控除は、年収が200万円を超える場合に年収に応じて段階的に引き上げられます。引き上げ額は年収が高い人ほど少なくなります。

基礎控除を一律に引き上げると高所得者の減税額が多くなることや、税収への影響も大きくなることから、年収が高い人の基礎控除の引き上げ幅を抑えることで、年収によって実際の減税額の差が大きくならないようにしました。

政府与党案は以下のとおりです。

(1)給与収入200万円相当以下:基礎控除+37万円(恒久的な上乗せ)

(2)給与収入200万円相当~475万円相当以下:基礎控除+30万円(2年間限定の上乗せ)

(3)給与収入475万円相当~665万円相当以下:基礎控除+10万円(2年間限定の上乗せ)

(4)給与収入665万円相当~850万円相当以下:基礎控除+5万円(2年間限定の上乗せ

なお、この上乗せは年収200万円以下は恒久的な措置、200万円を超える人は2年間の限定措置となっています。

特定扶養控除の要件引き上げ(特定親族特別控除の新設)

特定扶養控除は、19歳以上23歳未満の扶養親族(主に大学生)を持つ世帯の税負担を軽減するための制度です。2024年(令和6年)までは、所属税が課税されない扶養される子等の給与収入上限額が103万円に設定されていました。これにより大学生年代の若者がアルバイトの就業調整を行い、人手不足に影響していました。

令和7年度の税制改正により、この給与収入上限額が150万円に引き上げられます。年収150万円までは、改正前の扶養控除(特定扶養親族)と同額の63万円の控除を受けることができます。

改正後の内容

・対象者:19歳以上23歳未満の扶養親族を持つ納税者

・年収要件:103万円以下から150万円以下に引き上げ

・控除額:所得税63万円、住民税45万円(変更なし)※150万円を超過すると段階的に控除額が縮小

・適用開始時期:令和7年分

年収別の減税額試算

年収の壁が最大160万円に引き上げられることで、実際いくら減税になるのか。年収別の試算が政府与党発表資料に掲載されていましたので、紹介いたします。どの収入階層も、概ね2〜3万円の減税となります。

世帯類型ごとの減税額(所得税)

収入階層ごとの単身給与所得者1人あたり減税額(所得税)

住民税・社会保険料の壁は従来どおり

この上所得税の負担が軽減される一方で、住民税と社会保険料における年収の壁は従来どおりです。

社会保険料の年収の壁

社会保険の加入基準となる年収の壁には、主に106万円と130万円の基準が存在します 。

年収106万円の壁は、従業員数50人を超える企業に勤務し、週の所定労働時間が20時間以上、かつ月額賃金が8万8千円以上(年収換算で約106万円以上)のパートタイム労働者などが対象となります 。

一方、年収130万円の壁は、主に従業員数50人以下の企業で働く方や、106万円の壁の要件を満たさない場合に適用されます。年収が130万円以上になると、配偶者の扶養から外れ、自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。

つまり、年収が130万円の場合、所得税は軽減されますが、新たに社会保険料(健康保険・厚生年金)が発生し、年間で約19万円の負担となる可能性があります 。年収が160万円まで増加した場合でも、社会保険料や住民税の負担により、所得増と手取り増加が比例しない点には注意が必要です。

住民税の年収の壁

住民税の非課税限度額は、原則として各自治体の条例によって定められています。2025年の税制改正では、基礎控除額は維持し、給与所得控除のみ55万円から65万円に引き上げられます。

具体的な非課税限度額は、自治体によって、また扶養家族の状況などによって異なるため、従業員に対しては、自身の居住する自治体の情報を確認するように促すことが重要です。

企業が取るべき対応

①従業員への周知と説明

税制改正の内容を従業員に正確に伝えられるよう、準備を整えましょう。

住民税と社会保険の壁は変わらないことを明確に伝える

所得税の非課税限度額が引き上げられた情報だけでなく、住民税と社会保険の年収の壁に変更がないことを明確に伝えることが重要です 。

所得税の減税効果を強調すると、従業員は手取り収入が大幅に増加すると誤解する可能性があります。住民税や社会保険料の負担は依然として発生するため、総合的な視点から情報を提供し、従業員の誤解を防ぐ必要があります。

働き方に関する制度(正社員登用制度など)があれば併せて伝える

パートタイマーの社会保険加入促進、正社員登用制度などを設けている場合は、今回の改正に加えて、制度の情報を伝えましょう。

社会保険への加入は、将来の年金受給額の増加や、傷病手当金、出産手当金といった保障の充実につながるメリットがあるため、 従業員はより長期的な視点で自身の働き方を検討できるようになります。

質疑応答の準備

従業員から、以下のような相談・質問をされる可能性があります。適切な情報提供、アドバイスができるよう準備をしましょう。

・手取り収入への影響について

・新しい控除額に合わせて、勤務時間をどのように調整すべきか

・年収が160万円を超えた場合の所得税の計算方法

・各種控除の適用、影響について

・「106万円の壁」や「130万円の壁」との関係

・より長時間働くことによるキャリアアップの可能性

・雇用形態の変更可能性

②勤務体制・給与体系の見直し

特にパートタイマーや非正規雇用者の働き方に大きな変化が予想されますので、以下の対応を検討しましょう。

柔軟な勤務体制の導入

従業員の希望に応じて、より柔軟な勤務時間や給与設定を提供することを検討します。これにより、従業員の就業意欲向上と人材確保につながる可能性があります。

給与体系の再設計

103万円から163万円に引き上げられる控除額に合わせて、パートタイマーや非正規雇用者の給与体系を見直します。

③人事・給与システムの更新

新しい控除額や特定親族特別控除に対応できるよう、人事・給与システムの更新や見直しを行いましょう。年末調整や源泉徴収処理が正確に実行されるようにテストを行ったり、運用マニュアルの整備も必要です。

まとめ

2025年の所得税の年収の壁引き上げは、従業員にとって所得税負担軽減の機会となる一方で、住民税と社会保険の壁に変更がないため、手取り収入に複雑な影響を与える可能性があります。

企業は、この状況を正確に理解し、従業員に対して丁寧かつ分かりやすいコミュニケーションを行うことが不可欠です。従業員が自身の状況を適切に把握し、納得のいく働き方を選択できるよう支援していくことが、人材定着・採用強化にもつながるでしょう。

弊社では社会保険労務士とも連携しています。改正に伴う対応について疑問や不安があれば、税理士法人AOIみらい(東京都新宿区)にお気軽にご相談ください。