ブログ

2025.10.22

【2026年1月施行】改正下請法(中小受託取引適正化法)とは?委託者・受託者の対応策を解説

2026(令和8)年1月1日に、「下請法」として知られてきた法律が大幅に改正されます。

今回の改正により、法律の名称は「中小受託取引適正化法」に変わります。これに伴い「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」へと、用語も一新されます。

対象となる事業者の範囲が広がり、取引における力関係や支払い条件にまで踏み込む、すべての中小企業・個人事業主にとって極めて重要な変更です。

本記事では、下請法の概要・改正の背景・具体的な変更点・委託事業者/中小受託事業者が取るべき対応策を解説します。

目次

下請法(下請代金支払遅延等防止法)の概要

- 下請法とは?

- 親事業者(現:委託事業者)の義務と禁止行為

下請法改正の背景

改正下請法の概要・主な変更点

- 法律名・用語の変更

- 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止

- 手形払等の禁止

- 対象取引に特定運送委託を追加

- 従業員基準の追加

- 面的執行の強化

- その他の改正事項

委託事業者と中小受託事業者 それぞれの対応策

- 委託事業者(親事業者)の対応策

- 中小受託事業者(下請事業者)の対応策

- 全国各地で説明会・講習会が開催

フリーランス保護新法との関係:どちらの法律が適用されるのか

- 適用範囲

- 原則、フリーランス保護新法が優先適用される

まとめ

下請法(下請代金支払遅延等防止法)の概要

下請法とは?

下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)は、取引上、優越的な立場にいる親事業者が、弱い立場にある下請事業者に対して不当な要求や不利益を与えることを防ぎ、公正な取引を実現するための法律です。

資本金の大きい会社が小さい会社へ一方的に不利な条件を押し付けるといった事態を防ぎ、中小企業の利益を保護することを目的としています。

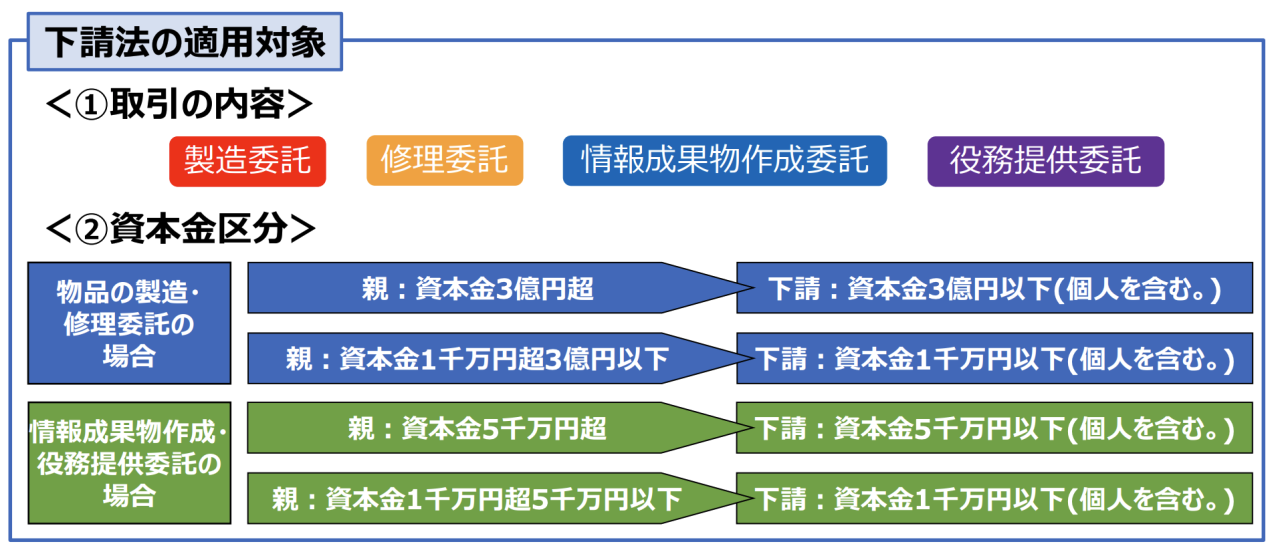

適用基準は、事業者の資本金規模と取引の類型で判断されます。対象となる取引は主に、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託の4類型に分類され、それぞれに資本金基準が設けられています。

親事業者の資本金規模が大きく、下請事業者の資本金が小規模の場合に限り、法律の保護対象となります。

経済産業省 「中小受託取引適正化法(下請法改正法)」から引用

親事業者(委託事業者)の義務と禁止行為

下請法では、親事業者に特定の「義務」と「禁止行為」を課しています。

親事業者の4つの義務

1. 書面の交付義務

発注する際は、口約束によるトラブルを防ぐため、委託内容・下請代金の額・支払期日・支払方法などを明記した書面を交付する必要があります。

2. 支払期日を定める義務

下請代金の支払期日は、商品やサービスの受領日から起算して60日以内で、かつ、できる限り短い期間内に定める必要があります。

3. 書類の作成・保存義務

下請取引の内容受領した給付(物品等)の内容、下請代金の額など)を記録した書類または電磁的記録(データ)を作成し、2年間保存する義務があります。

4. 遅延利息の支払義務

支払期日までに代金を支払わなかった場合、受領日から60日を経過した日から、実際に支払う日までの期間について、年率14.6%の遅延利息の支払い義務が発生します。

親事業者の禁止行為

親事業者には、以下の11項目にわたる不公正な行為が禁止されています。

1. 受領拒否:発注した物品等の受領を拒むこと。

2. 下請代金の支払遅延:定められた支払期日までに代金を支払わないこと。

3. 下請代金の減額:発注時に決めた代金を一方的に減額すること。

4. 返品:受け取った物品等を不当に返品すること。

5. 買いたたき:市場価格に比べて著しく低い代金で発注すること。

6. 購入・利用強制:自社が指定する製品やサービスを強制的に購入・利用させること。

7. 報復措置:下請事業者が違反行為を公正取引委員会等に知らせたことを理由に、取引を停止するなどの不利益な取り扱いをすること。

8. 有償支給原材料等の対価の早期決済:自社から供給した原材料の代金を、下請代金の支払期日より早く相殺(決済)すること。

9. 割引困難な手形の交付:支払期日までに現金化できないような手形を交付すること。

10. 不当な経済上の利益の提供要請:下請事業者に金銭や労務の提供などを不当に要求すること。

11. 不当な給付内容の変更・やり直し:費用を負担せずに、発注内容の変更ややり直しをさせること。

下請法改正の背景

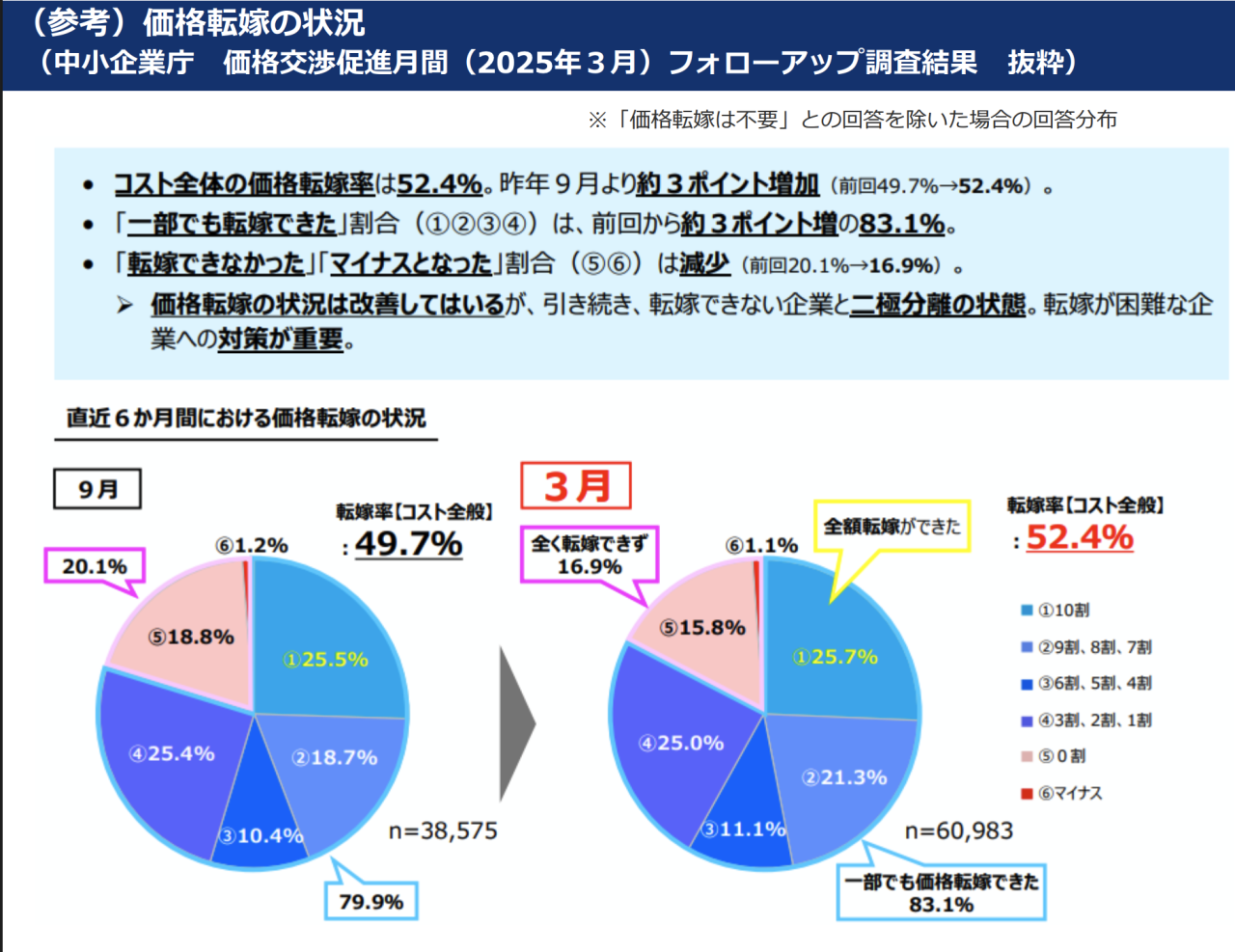

背景にあるのは、深刻な物価上昇です。原材料費や人件費が上がっているにもかかわらず、弱い立場の下請事業者が発注元に価格交渉をしても、十分に取り合ってもらえない。このような状況では賃上げもままなりません。

こうした価格転嫁を阻害する商慣習をなくし、サプライチェーン全体で公正な取引を実現するために、今回の法改正に至りました。

経済産業省 「中小受託取引適正化法(下請法改正法)」から引用

改正下請法の概要・主な変更点

改正下請法は2026(令和8)年1月1日に施行されます。制度面・用語面ともに重要な変更があり、委託事業者には実務対応が求められます。

現時点で経過措置は明示されていないため、企業としては2026(令和8)年1月1日以降に実施されるすべての下請取引に対して、改正後のルールに沿って取引できるよう、準備を進める必要があります。

法律名・用語の変更

| 改正前 | 改正後 | |

| 法律名 | 下請代金支払遅延等防止法 | 中小受託取引適正化法 |

| 法律内の用語 | 親事業者 | 委託事業者 |

| 下請事業者 | 中小受託事業者 | |

| 下請代金 | 製造委託等代金 |

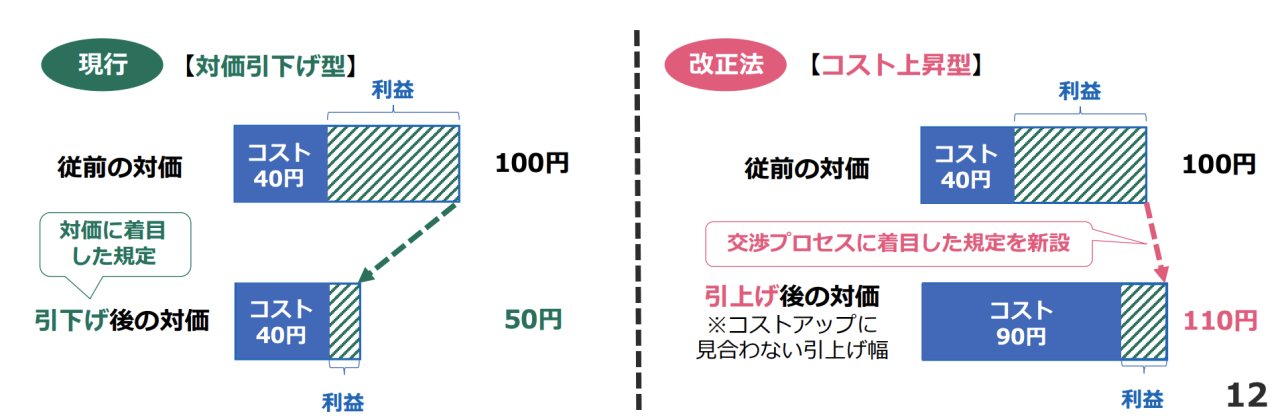

協議を適切に行わない代金額の決定の禁止

中小受託事業者から原材料費や労務費の上昇などを理由に増額要請があった場合、委託事業者は協議に応じる義務が課されます。協議を行うことなく価格を据え置くことは、新たな禁止行為である「買いたたき」の一類型とみなされる可能性があります。

経済産業省 「中小受託取引適正化法(下請法改正法)」から引用

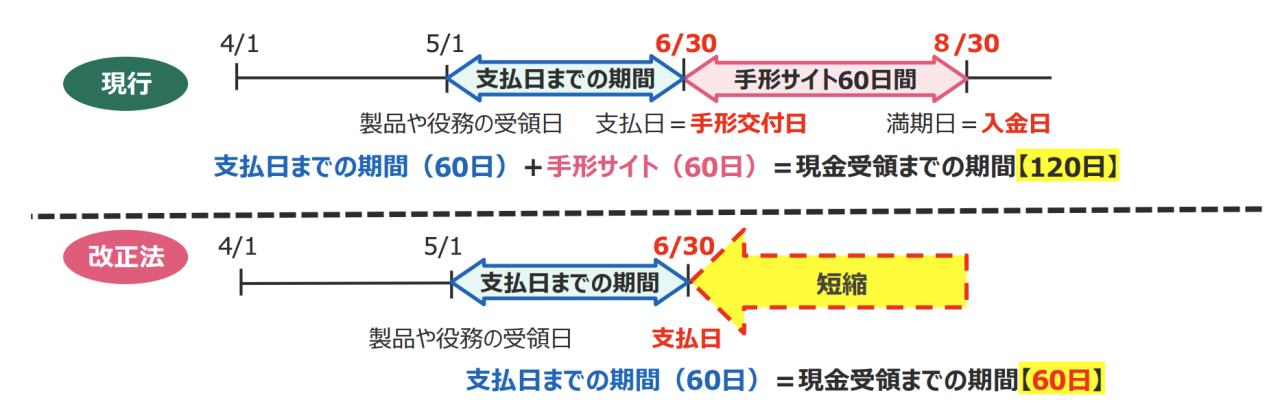

手形払等の禁止

原則として、割引困難か否かを問わず、手形による支払いが禁止されます。支払いは、支払期日(受領後60日以内)までに、現金(銀行振込等)で行う必要があります。電子記録債権やファクタリングについても、支払期日までに代金に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難であるものについては認められません。

これは中小企業の資金繰り改善に直結する大きな変更点です。

経済産業省 「中小受託取引適正化法(下請法改正法)」から引用

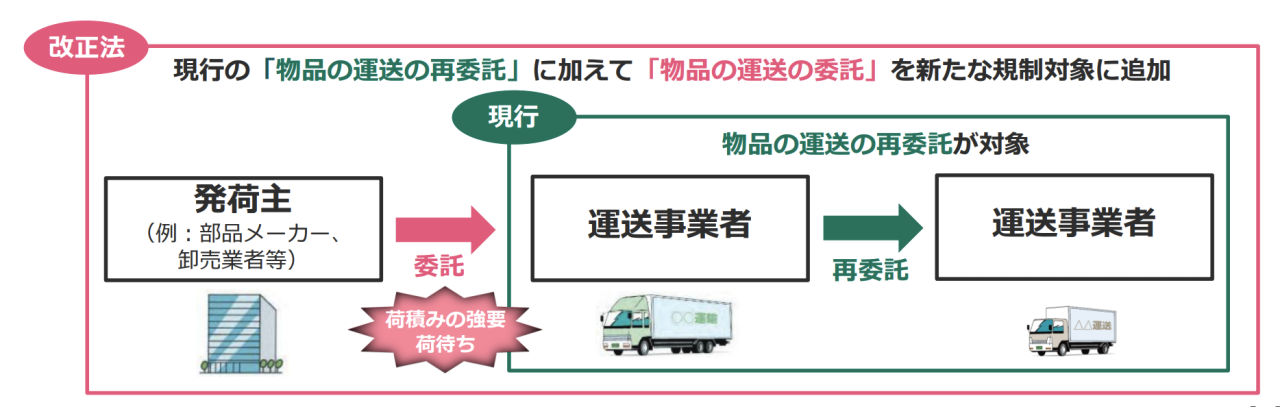

対象取引に特定運送委託を追加

物流問題に対応するため、新たに「特定運送委託」が法の対象に追加されます。これにより、貨物運送事業者(トラック事業者等)が荷主から受ける運送委託も、資本金や従業員数の要件を満たせば法の保護対象となります。

経済産業省 「中小受託取引適正化法(下請法改正法)」から引用

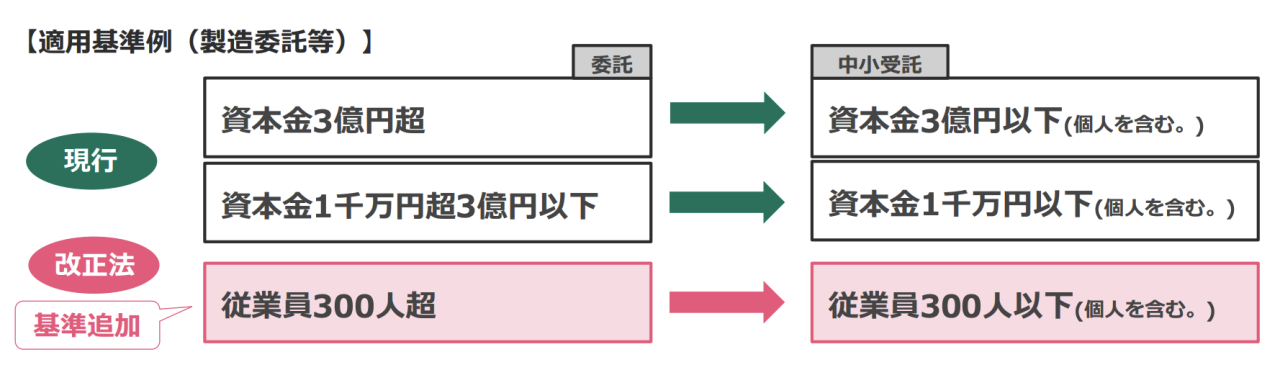

従業員基準の追加

従来は資本金のみで委託事業者(親事業者)の範囲を定義していましたが、新たに「常時使用する従業員数」の基準が追加されます。

具体的には、本法の趣旨や運用実績、取引の実態、事業者にとっての分かりやすさ、既存法令との関連性等の観点から、従業員数300人(製造委託等)又は100人(役務提供委託等)が基準となります。

これにより、資本金は小さくても従業員数の多い大企業も対象となります。

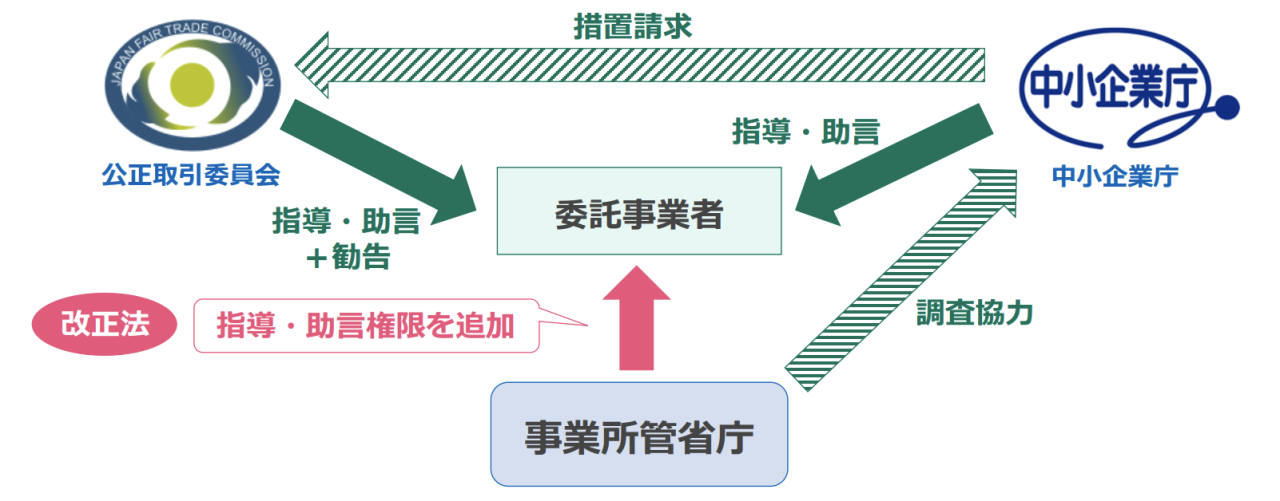

面的執行の強化

これまでは公正取引委員会が主務官庁でしたが、改正後は事業所管省庁(経済産業省、国土交通省など)も、違反の恐れがある委託事業者に対して指導・助言権限が付与されます。これにより、より広範で迅速な監督・執行体制が期待されます。

経済産業省 「中小受託取引適正化法(下請法改正法)」から引用

その他の改正事項

「金型以外の型等の製造委託」を追加

木型や紙型など、金型以外の「型」の製造委託も対象として追加されます。

必要的記載事項が電磁的方法により提供可能に

中小受託事業者の承諾があれば、電子メールやクラウドシステム等の電磁的方法で行うことが可能になります。

遅延利息の対象に減額を追加

不当に代金を減額した場合、その減額した日から60日を経過した日から、実際に返還する日まで年率14.6%の遅延利息の支払いが必要になります。

既に違反行為が行なわれていない場合等の勧告に係る規定の整備

調査開始時点で違反行為が解消されていても、過去の違反行為に対して公正取引委員会が勧告できるよう規定が整備されます。

委託事業者と中小受託事業者 それぞれの対応策

この法改正を受け、それぞれの立場でどのような準備が必要になるかを確認しましょう。

委託事業者(親事業者)の対応策

契約書類や取引条件の総点検

現行の契約書類や取引条件を確認し、改正内容に沿って見直すことが必要です。中小受託事業者との基本契約書や発注書面の条項を確認し、価格変更や協議に関する取り決めが整備されているかを確認します。

改正後は価格交渉への対応が義務となるため、契約上も価格改定の協議プロセスやコスト上昇時の取り扱いについて明記しておくことが望まれます。

支払条件の全面的な見直し

支払条件についても全面的な見直しが求められます。約束手形を使った支払方法は改正後に禁止されるため、その旨を契約書から削除し、支払期日までに現金化可能な手段(銀行振込など)に統一する必要があります。

支払サイト(支払までの期間)が下請法の定める上限(製造委託等なら60日以内)に収まっているかを再確認し、必要に応じて短縮しましょう。振込手数料を中小受託事業者に負担させていないかも点検対象です。

用語の変更と契約書の修正

既存の契約書や発注書のひな形を見直し、法律の名称変更、用語の修正、支払条件の変更などを反映しましょう。

価格交渉体制の整備

受託側からの増額要請に対応するための、社内プロセスを確立する必要があります。どの部署が、どのような手順で協議に応じるのか、ルールを明確にしておきましょう。協議の議事録を残すことも重要です。

対象範囲の見直しと社内周知の徹底

新たに下請法の対象となる可能性のある取引先や委託関係に注意が必要です。例えば、資本金は大きいが従業員規模が小さい企業との取引は、従業員数基準の導入により中小受託事業者と位置づけられる可能性があります。

また、物流・運送の委託が新たに対象となりました。現行の取引を一つひとつ確認し、該当する場合は契約内容を見直しましょう。

調達・購買部門、経理部門、現場で発注を行う担当者には、価格交渉義務や手形廃止といった変更点について、具体的な行動指針を伝える必要があります。価格見直しの申し出があった場合の報告ルート、手形払いからの移行フローなど、標準化された社内ルールを構築しましょう。

中小受託事業者(下請事業者)の対応策

価格交渉の準備

コストが上昇した際には、その客観的な根拠を示す資料を準備しましょう。原材料の仕入価格や光熱費の推移、労務費の計算根拠などを具体的に示すことで、交渉を有利に進めることができます。

交渉履歴の保存

いつ・誰と・どのような内容で価格交渉を行ったのか、メールや議事録で記録を残しておくことが、自社を守る上で重要になります。

資金繰り計画の見直し

支払いが手形から現金に変わることで、入金サイクルが早まります。これを機に、自社の資金繰り計画を再評価し、より安定した経営基盤を築きましょう。

契約条件の確認と電子交付への対応

新規契約時や契約更新時には、支払条件などが新しい法律に準拠しているかを必ず確認しましょう。不利な条件を提示された場合は、毅然とした態度で修正を求めることが重要です。

また、委託事業者から書面の電子交付を求められるケースが増える可能性があります。電子データの確認方法や保存方法について、社内で準備を進めておきましょう。

全国各地で説明会・講習会が開催

今回の法改正について、公正取引委員会が全国で説明会を実施しています。最新の情報を入手し、疑問点を解消するためにも、積極的に活用しましょう。

オンライン説明会も開催されますので、自社の状況に合わせて参加を検討しましょう。

▼開催概要・お申込はこちら

本局・地方事務所等開催

オンライン開催

フリーランス保護新法との関係:どちらの法律が適用されるのか

フリーランスや一人社長の法人といった小規模な事業者との取引において、「フリーランス保護新法」(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)と「中小受託取引適正化法」(取適法)、どちらの法律が適用されるのかを整理します。

適用範囲

フリーランス保護新法:保護対象は従業員のいない個人・一人社長の法人に限定されます。発注側の規模を問わず全ての事業者に適用されます。

中小受託取引適正化法(取適法):発注者と受注者の資本金・従業員数の差で適用が決まり、フリーランスと中小企業を保護します。

原則、フリーランス保護新法が優先適用される

| 項目 | フリーランス新法 | 中小受託取引適正化法(旧・下請法) |

| 正式名称 | 特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律 | 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払のち円筒の防止に関する法律 |

| 優先関係 | 両方に違反した場合、原則としてフリーランス新法の罰則規定が適用される | フリーランス新法との違反が重複しない行為については、引き続きこの法律が適用される |

| 保護対象 | 従業員を使用しないフリーランス個人(一人親方なども含む) | 資本金や従業員規模が一定以下の、発注者より立場の弱い中小事業者が対象 |

| 適用範囲 | 業種や業界を問わず、幅広い業務委託取引が対象 | 製造委託、情報成果物作成委託、役務提供委託など、対象となる取引業務が限定的 |

| 規制内容 | 取引適正化に加え、就業環境の正義(ハラスメント対策、育児・介護との両立への配慮など)も規定 | 取引の公正性確保、代金支払の遅延防止など、主に取引上の規制が中心 |

| 資本金要件 | なし。零細企業や個人事業主を含む、すべての発注事業者が対象 | 一定額以上の資本金を持つ発注事業者が対象(改正により従業員基準も追加) |

発注者側は、取引相手が「従業員を使用しないフリーランス」「一定規模以下の中小事業者」のどちらなのか、さらに委託する業務内容が両法の対象となるかなど、様々な要素から適用される法律を判断する必要があります。

・取引相手がフリーランスであれば、フリーランス新法が適用される

・取引相手が中小事業者であり、委託業務内容が該当する場合は、中小受託取引適正化法が適用される

・両方の法律に違反する行為があった場合は、原則としてフリーランス新法が優先される

フリーランス保護新法については、AOIみらい公式ブログでも詳しく解説しています。併せてご確認ください。

AOIみらい公式ブログ:【2024年11月施行】フリーランス新法について解説。発注企業側の義務と対応策

まとめ

「中小受託取引適正化法」は、委託事業者にとっては、コンプライアンス体制の強化が急務となりますが、取引先との関係をより対等で健全なものに見直す機会です。

中小受託事業者にとっては、自社の価値を正当に主張し、経営を安定させるための強力な後ろ盾となる法律です。契約書の見直し、支払いプロセスの変更、価格交渉の準備など、やるべきことは多岐にわたりますので、早めに着手しましょう。

公正取引委員会の公式サイトでは、取適法関係資料が多数掲載されています。こちらも併せてご確認ください。

公正取引委員会公式サイト 「中小受託取引適正化法(取適法)関係」