ブログ

2025.11.01

【遺言書を作成すべき理由】目的・種類・記載内容・注意点を解説

「うちは財産が多くないから、遺言書は必要ない」

「家族仲が良いから揉めることはないだろう」

このような考えから、遺言書作成を後回しにしていませんか?

遺言書の作成は、残されたご家族の生活と、被相続人(遺言者)の築き上げた財産を確実に守る重要な予防策です。

この記事では、遺言書の作成を検討されている方や、相続の際のトラブルに不安がある方向けに、遺言書の種類・特に遺言書の作成が必要なケース・遺言書の内容、作成時の注意点について解説します。

なぜ遺言書が必要なのか。相続紛争・預貯金凍結を回避する役割

遺言書を作成する最大の目的は、相続紛争の予防です。遺言書があることで、記載内容は法定相続分よりも優先され、遺産分割協議が原則不要となります。相続人全員の合意を待つことなく、被相続人(遺言者)の意思に基づいた速やかな財産承継が実現します。

また、遺言書を使えば、法定相続人以外の人へ相続財産を移転(遺贈)することも可能です。たとえば、子どもの配偶者が長年介護をしてくれていても、法定相続人ではないため相続する権利はありませんが、遺言書を作成すれば財産を遺すことが可能です。

しかし、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことが必要です。遺言書がないことが原因で、被相続人の意思を示すことができず、相続人同士の協議だけでは揉めてしまう場合も少なくありません。

また、遺言書がない場合、預貯金口座や株式などの金融資産は、遺産分割協議が成立するまで原則凍結されます。遺言書があれば、遺言執行者が単独で手続きを進めることができ、預貯金の解約手続きや不動産の名義変更手続きなどをスムーズに行うことができます。

特に遺言書を作成すべきケース

遺言書はすべての人に推奨されますが、特に以下のケースに当てはまる方は、相続トラブルや予期せぬ財産承継のリスクが高いため、遺言書作成を検討しましょう。

| リスクが高い人 | 理由と遺言書の役割 |

| 夫婦間に子どもがいない人 | 遺言書がないと、法定相続分に基づき配偶者と共に被相続人の兄弟姉妹にも財産の一部が相続されます。遺産分割協議が難航し、「争族」に発展するリスクが最も高いケースです。遺言書で配偶者への集中相続を指定すれば、残された配偶者の生活基盤を守れます。 |

| 認知した子どもや元配偶者との間に子どもがいる人 | 複数の関係性によって生まれた子どもがいる場合、相続権は平等ですが、利害が対立しやすくなります。遺言書で明確な配分を指定しなければ、後の協議が複雑化し、紛争リスクが格段に高まります。 |

| 自身の子どもがいるが、親にも財産を遺したい人 | 子どもが存命の場合、親は原則として相続人になりません。親に財産を遺すためには、遺言書で明確に遺贈または特定財産承継遺言として指定が必要です。 |

| 財産を特定の団体に寄附(遺贈)したい人 | 法定相続人ではない慈善団体や学校法人などに財産を移転するには、遺言書による遺贈の意思表示が唯一の手段となります。 |

| 事業承継を控える経営者 | 非公開株式など分割が難しい資産を保有する場合、遺言書による後継者への株式集中の明確な指示が、事業の安定と継続に不可欠です。 |

遺言書の種類

遺言書を作成する上で最も重要なのは、「確実に遺志を実現できること」です。そのためには、形式の確実性と保管の安全性が確保されている方法を選択することが極めて重要です。

遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

公正証書遺言

最も推奨される方式です。公証人が遺言者から聞き取った内容を基に作成し、原本を公証役場で保管します。

- メリット

- 公証人が法律に従って作成するため、形式不備による無効リスクが低く、原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の可能を排除できる

- 相続開始後、家庭裁判所での検認手続きが不要のため、相続人が速やかに手続きを開始できる

- デメリット

- 証人2名の確保、本人と証人、公証人の署名・押印が必要が必要

- 財産額に応じた公証人手数料が発生する

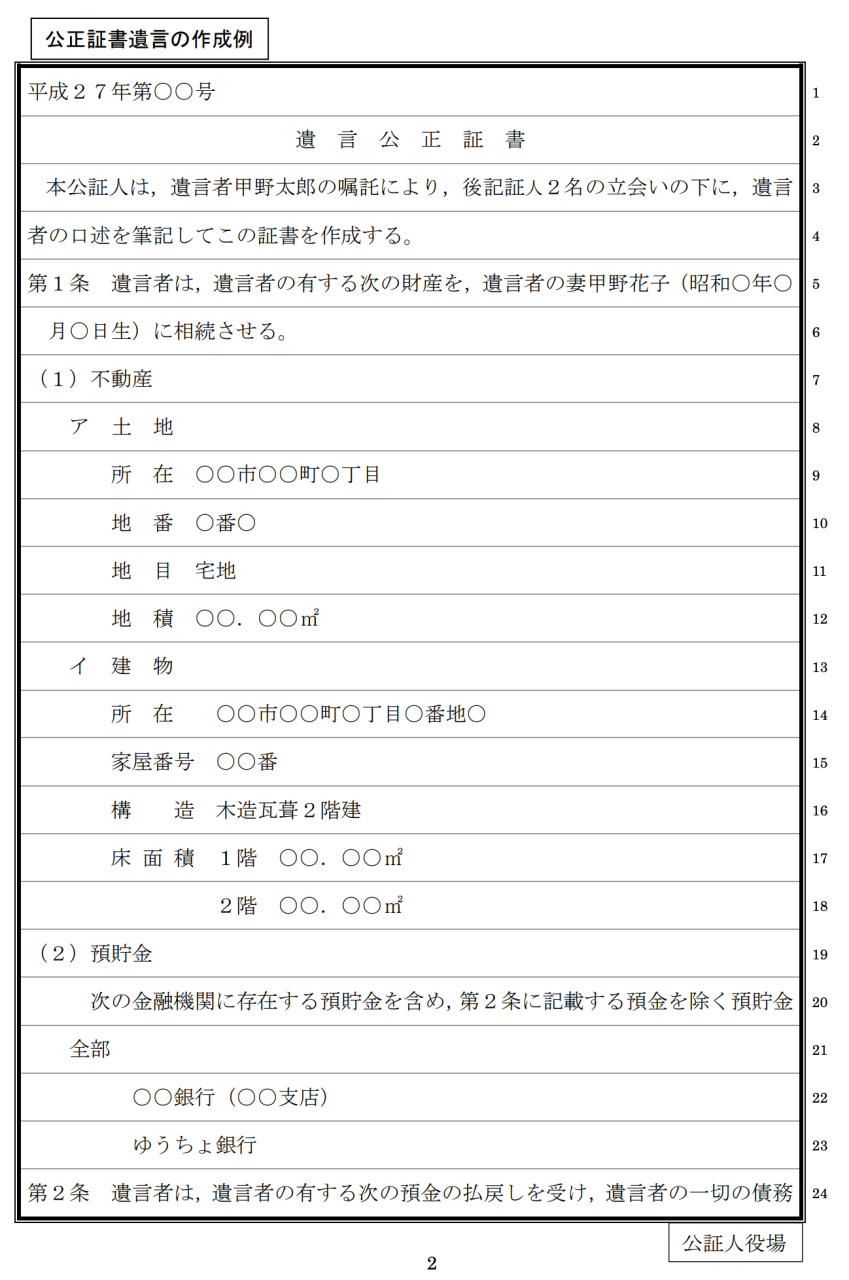

公正証書遺言の作成例(法務局 公式サイトから引用)

自筆証書遺言

被相続人が全文、日付、氏名を自筆し、押印することで作成される方式です。

- メリット

- 保管料が遺言書1通につき¥3,900と安価

- 証人が不要で、署名・押印は本人のものだけで作成できる

- デメリット

- 本人が保管する場合、家族に自筆証書遺言の存在を知らせていなければ、見つけてもらえない場合や、紛失・改ざんなどのリスクがある

- 遺言書の保管者や発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出し、「検認」を請求しなければならない

※検認:相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の形状や内容などを明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続き - 遺言者本人が自筆で書かなければならない。代筆・パソコンでの作成は無効

なお、現在は上記のデメリットを低減する「法務局における自筆遺言書保管制度」が導入されています。法務局で保管すれば紛失・偽造のリスクがなく、遺言書保管官による外形的なチェックを受けること、死亡時において指定した相続人へ通知をしてもらうことが可能です。また、公正証書遺言と同様に検認手続きが不要です。

保管申請手続きは遺言者本人が法務局に出向いて行う必要があり、代理人や専門家に依頼することはできません。

法務局公式サイト「預けて安心!自筆証書遺言書補完制度」から引用

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られずに作成できます。公証人と証人2名にその存在を証明してもらいますが、内容は見られないため、公証人に知られることもありません。遺言書は公証役場では保管されず、被相続人本人が保管します。

- メリット

- 遺言書の内容を秘密にしたままにできる

- 全文自筆が必要な自筆証書遺言と異なり、パソコンで作成した遺言も有効

- デメリット

- 公正証書遺言と同じく、公証人役場に行き、証人を2人同席させる必要がある

- 本人が保管する場合、家族に自筆証書遺言の存在を知らせていなければ、見つけてもらえない場合や、紛失・改ざんなどのリスクがある

- 遺言書の保管者や発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出し、「検認」を請求しなければならない

- 自筆証書遺言としての形式に則っていない場合、無効となる

遺言書の作成

遺言書で指定できること

遺言書には「法定遺言事項」と「付言事項」の二つが記載できます。

- 法定遺言事項:財産の承継、相続人の廃除、認知、遺言執行者の指定など、民法が規定し、法的な効力を持つ

- 付言事項::法的な効力を持たない記載事項のことで、遺言者の気持ちや想いを残された相続人に伝えるためのメッセージです。遺言の背景や理由を具体的に記すことが、相続紛争の予防に効果的

法定遺言事項

相続に関する事項

・相続分の指定

・遺産分割方法の指定

・遺産分割の禁止

財産の処分に関する事項

・遺贈

・寄付

身分に関する事項

・子の認知(非嫡出子の認知)

・未成年後見人の指定

遺言執行に関する事項

・遺言執行者の指定 (専門家の指名も可)

付言事項

・祭祀主催者の指定(仏壇や墓などの祭祀を承継する人)

・生命保険受取人の変更

・遺産の分割理由や家族への感謝のメッセージ

遺言者の生前であれば、遺言書の変更・撤回が可能

遺言書は、遺言者の生前であればいつでも、何度でも撤回・変更することが可能です。公正証書遺言は原本が公証役場に残っているため、勝手に破棄するだけでは撤回になりません。

撤回する方法は主に以下のとおりです。

- 遺言の方式で撤回:公証役場に出向き、以前の遺言の全部または一部を撤回する旨を記載した公正証書を新たに作成します。

- 新たな遺言書の内容が抵触:新たな遺言書を作成し、以前の遺言書の内容と抵触する部分については、新しい遺言書の内容が優先されます。

- 遺言書の内容に抵触する行為: 遺言書に記載された財産を売却するなど、遺言の内容と相反する行為を行った場合、該当部分が撤回されたとみなされます。

遺言書作成時・発見時の注意点

法定相続割合から外れる場合は、生前に家族に意思を伝えておく

遺言書で法定相続割合のとおりに財産を分割しない場合、その理由をご家族に生前から説明し、納得してもらうことが非常に重要です。遺言書に記載する付言事項は、遺言者の気持ちを伝える「心理的緩衝材」として機能しますが、生前のコミュニケーションが最も大切です。

不動産が必要かどうかを見直す

不動産は現金のように分割できないため、相続にあたってトラブルになる可能性が高い資産です。また、不動産を相続した場合、相続税を現金で用意する必要があったり、名義変更をしたり、相続後に固定資産税がかかるなど、手間も費用もかかります。

ご家族にとって不要な不動産であれば、大きな負担となるため、遺言書を作成する前に必要性を検討することをおすすめします。

事業承継における不動産の戦略的活用を検討する

事業承継においては、被相続人が株式を保有する会社で不動産を購入することで、保有現金よりも不動産の評価額のほうが安くなるため、自社株式の評価額を下げる効果が期待できます。

その結果、後継者への自社株式相続の際の納税負担が軽減されることもあります。税理士と連携し、事業の状況を踏まえた不動産の活用を検討することが重要です。

遺留分侵害額請求のリスクを考慮する

遺言書を作成する上で最も注意が必要なのが「遺留分」です。

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に法律上保障されている最低限の遺産取得割合のことです 。遺言書によって遺留分を侵害する財産配分を指定した場合、侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」として、財産を受け取った相続人に対して、遺留分に相当する金銭の支払いを請求できるため、相続トラブルの原因になる可能性があります。

遺留分に関するトラブル回避策として、以下を検討するとよいでしょう。

- 付言事項を活用する: 遺言書に「付言事項」として、遺産分割の理由を具体的に記載することで、相続人の納得を得やすくなります。

- 遺言執行者を指定する: 遺言執行者に弁護士や司法書士などの専門家を指定することで、遺言内容の正確な執行と円滑な手続きを実施できます。

- 生前に対策を講じる:生前贈与や生命保険の活用: 遺留分計算の対象にならない生命保険を活用したり、生前に贈与を行うことで遺産の評価額を調整できます。

- 遺留分放棄::相続人に事前に遺留分の放棄をしてもらう方法もあります。ただし、遺留分の放棄は相続人の任意であり、強制することはできません。

- 財産を正確に記載する: 遺言書に財産を漏れなく正確に記載することで、手続きの遅延やトラブルを防げます。

- 専門家への相談: 遺留分に関する遺言書作成は複雑になることがあるため、専門家への相談をお勧めします。

形式不備による無効を防ぐ

自筆証書遺言は、形式不備で無効になるリスクが非常に高いです。遺言書の全文が自筆で書いていない場合(財産目録を除く)や、遺言の日付がない、または特定できない場合、そして署名・押印がない場合は無効となります。

また、一つの証書で複数人が共同して遺言を残す共同遺言も禁止されています。

これらの形式不備は、遺言者が亡くなった後に判明するため、無効リスクを避けるためにも、公証人が関与する公正証書遺言の作成を検討しましょう。

相続人が遺言書を発見したときの注意点:無断開封は罰則の対象

遺言者が亡くなった後に遺言書を発見した場合、勝手に開封せず、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認手続きを行いましょう。

封印のある自筆証書遺言を家庭裁判所以外で開封すると、5万円以下の過料に処せられます。「遺言書」と書かれた封筒も、検認が終わるまで開封しないでください。

なお、公正証書遺言には検認は不要です。

まとめ

遺言書の作成は、相続対策のプロセスにおける「始まり」であり、「終わり」ではありません。財産状況や家族構成は時間の経過とともに変化するため、遺言書は定期的に見直し、修正を行う必要があります。

少しでも不安を感じたら、手遅れになる前に専門家へ相談しましょう。

税理士法人AOIみらいでは、相続に関する初回のご相談を無料で承っております。

「遺言書作成について、何から手をつければいいか整理したい」

「まず話だけ聞いてみたい」

など、お気軽にご相談ください。現在の状況やご不安に感じていることを伺い、今何をすべきか、どのような選択肢があるのかを分かりやすくご説明します。

ご相談は、オンライン(Zoom等)でも可能です。土日祝日や夜間のご面談にも柔軟に対応しております。遠方にお住まいの方や、お仕事でお忙しい方もご安心ください。