ブログ

2025.11.02

子どもがいない夫婦の相続|「妻(夫)に全財産を」は遺言書なしでは実現不可。遺産分割ルールと対策

お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、もし夫が死亡したら妻の相続がどうなるかご存知でしょうか。「相続人は配偶者だけだからシンプルだ」と思われがちですが、他にも夫の両親や兄弟姉妹が相続人として現れ、大切な財産が分散してしまう可能性があるのです。

誰が相続人になるかは法律で厳密に定められており、状況次第で財産の行き先は大きく変わるため注意が必要です。

本記事では、お子様がいないご夫婦の相続について、法律上の相続順位やルールを具体的な4つのケースを交えながら詳しく解説します。さらに、ご自身の意思通りにパートナーへ多くの財産を遺すための、最も確実な準備方法についてもご紹介します。

将来、大切なご家族が相続問題で頭を悩ませることのないよう、この機会に正しい知識を身につけておきましょう。

目次

子どもがいない夫婦 遺産分割のルール

- 法定相続人の順位

‐ 法律で定められた遺産の取り分(法定相続分)

【ケース別解説】子どもがいない夫婦の相続割合

- 【ケース1】夫が亡くなり、相続人が配偶者(妻)と夫の両親の場合

- 【ケース2】妻が亡くなり、相続人が配偶者(夫)と妻の妹の場合

- 【ケース3】夫が亡くなり、相続人が配偶者(妻)と夫の祖母の場合

- 【ケース4】相続人が配偶者と「甥・姪」の場合

兄弟姉妹にはない、最低限の取り分「遺留分」とは?

子どもがいない夫婦の相続 よくあるトラブル

‐ 疎遠だった配偶者の親族と話し合いが進まない

‐ 自宅を売却せざるを得ない?分割が難しい不動産の相続

相続トラブルを回避するなら「遺言書」を作成しよう

まとめ

子どもがない夫婦 遺産分割のルール

まず、法律で定められた相続のルール(法定相続)に基づくと、ご自身の相続がどのパターンに当てはまるかを見ていきましょう。

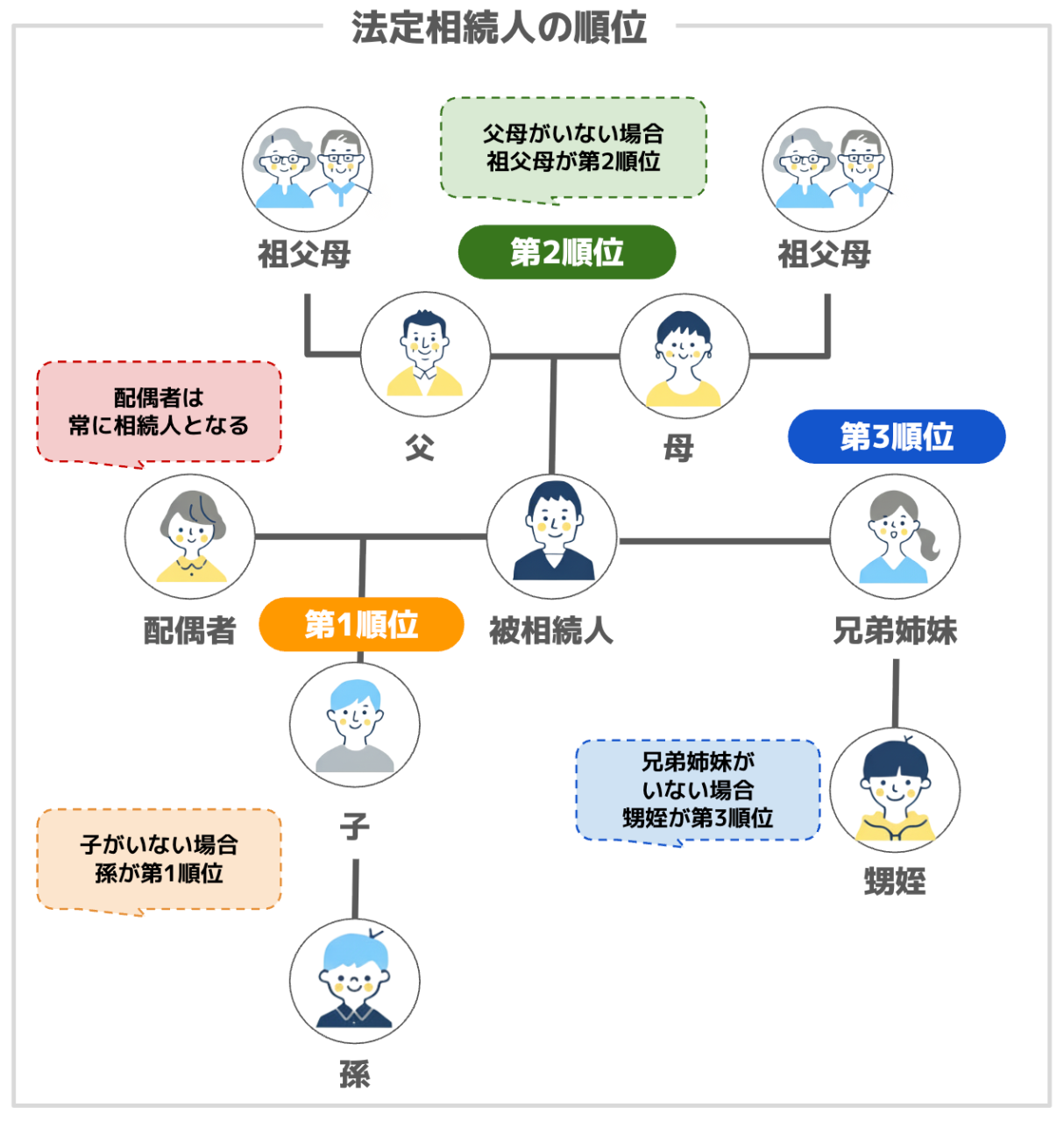

法定相続人の順位

遺言書がある場合には、遺言書にある内容にしたがって遺産を分けます。遺言書がない場合には、民法は誰が相続人になれるかを定めています。これを法定相続人といいます。

法定相続人は、配偶者(夫または妻)は常に相続人となります。

その上で、以下の順位で配偶者と共に相続人が決まります。

①配偶者

②血族相続人

第1順位:子およびその代襲相続人

第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)

第3順位:兄弟姉妹およびその代襲相続人(甥・姪)

配偶者のほか、法定相続人となるのは上記のうち最も上位の順位のみです。(たとえば子どもがいれば、第2順位以下は法定相続人にならない)

法律で定められた遺産の取り分(法定相続分)

| 相続人の構成 | 相続人 | 法定相続分 |

| 配偶者のみ | 配偶者 | すべて |

| 配偶者・子ども | 配偶者 | 2分の1 |

| 子ども | 2分の1 ※子が複数いる場合は、2分の1をさらに人数で均等分割 |

|

| 配偶者・父母 または祖父母 |

配偶者 | 3分の2 |

| 父母または祖父母 | 3分の1 ※父母ともに健在の場合は、3分の1をさらに半分ずつ分割 |

|

| 配偶者・兄弟姉妹 | 配偶者 | 4分の3 |

| 兄弟姉妹 | 4分の1 ※兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1をさらに人数で均等分割 |

ただし、この法定相続分はあくまで法律が示す目安であり、必ずこの割合で遺産を分けなければならないわけではありません。

相続人全員で「誰がどの財産をどれくらい相続するか」を話し合って決める手続きを「遺産分割協議」と呼びます。この話し合いで相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で財産を分けることも可能です。その場合、全員の合意内容が法定相続分よりも優先されます。

【ケース別解説】子どもがいない夫婦の相続割合

それでは、「もし我が家だったらどうなるのか」をイメージして、具体的なケースを見ていきましょう。ここでは遺産総額6,000万円と仮定して、誰がいくら相続することになるのかを計算してみます。

【ケース1】夫が亡くなり、相続人が配偶者(妻)と夫の両親の場合

- 妻の法定相続分(2/3):6,000万円 × 2/3 = 4,000万円

- 夫の両親の法定相続分(計1/3):6,000万円 × 1/3 = 2,000万円

- 父の取り分(1/6):2,000万円 × 1/2 = 1,000万円

- 母の取り分(1/6):2,000万円 × 1/2 = 1,000万円

【ケース2】妻が亡くなり、相続人が配偶者(夫)と妻の妹の場合

- 夫の法定相続分(3/4):6,000万円 × 3/4 = 4,500万円

- 妻の妹の法定相続分(1/4):6,000万円 × 1/4 = 1,500万円

【ケース3】夫が亡くなり、相続人が配偶者(妻)と夫の祖母の場合

両親は他界しているが、母方の祖母が健在。相続人は妻と夫の祖母

- 妻の法定相続分(2/3):6,000万円 × 2/3 = 4,000万円

- 夫の祖母の法定相続分(1/3):6,000万円 × 1/3 = 2,000万円

【ケース4】相続人が配偶者と「甥・姪」の場合

相続人は妻と、既に他界している夫の姉の子(甥1人)と弟の子(甥・姪2人)

- 妻の法定相続分(3/4):6,000万円 × 3/4 = 4,500万円

- 甥・姪の法定相続分(計1/4):6,000万円 × 1/4 = 1,500万円

- 姉の子(甥)の取り分(1/8):姉が受け取るはずだった1/4の半分(1/8) → 1,500万円 × 1/2 = 750万円

- 弟の子2人(甥・姪)の取り分(計1/8):弟が受け取るはずだった1/4の半分(1/8)を2人で分ける → 750万円

- 弟の甥の取り分(1/16):750万円 × 1/2 = 375万円

- 弟の姪の取り分(1/16):750万円 × 1/2 = 375万円

これらのケースのように、ご自身の意思とは関係なく、法律に基づいて自動的に財産が分割されるのが法定相続の原則です。

兄弟姉妹にはない、最低限の取り分「遺留分」とは?

遺留分は「相続人の生活を守るためのセーフティネット」

相続を理解する上で「遺留分(いりゅうぶん)」の制度を知っておくことが重要です。

遺留分とは、特定の相続人に法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。

例えば、故人が遺言書で「全財産を特定の団体に寄付する」と遺していたとしても、残された家族の生活基盤が揺らがないよう、一定割合の財産を請求する権利が認められています。まさに、相続人のための「生活保障的なセーフティネット」と言える制度です。

遺留分が認められる相続人(権利者)

この遺留分を持つ権利があるのは、故人との関係が近い相続人に限定されています。

なお、故人の兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥・姪)には、相続人であっても遺留分がありません。

- 配偶者

- 子(およびその代襲相続人である孫など)

- 直系尊属(父母や祖父母)

遺留分の具体的な割合

遺留分は、まず「遺産全体に占める遺留分の割合」を出し、それに「各相続人の法定相続分」を掛けて算出します。

| 法定相続人の組み合わせ | 相対的遺留分 | 各人の遺留分(個別的遺留分)の割合 |

| 配偶者のみ | 2分の1 | 配偶者:2分の1 |

| 配偶者と子ども | 2分の1 | 配偶者:4分の1、子ども:4分の1 |

| 配偶者と直系尊属 | 2分の1 | 配偶者:3分の1、直系尊属:6分の1 |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | 配偶者:2分の1、兄弟姉妹:なし |

| 子どものみ | 2分の1 | 子ども:2分の1 |

| 直系尊属のみ | 3分の1 | 直系尊属:3分の1 |

例えば、遺産6,000万円・相続人が妻と夫の母の場合、遺言書で「全財産を第三者に遺贈する」と書かれていた場合でも、以下が遺留分となります。

- 遺産全体に占める遺留分は1/2(配偶者が含まれるため)

- 妻の遺留分 6,000万円 × 1/2 ×(妻の法定相続分 2/3)= 2,000万円

- 夫の母の遺留分 6,000万円 × 1/2 ×(母の法定相続分 1/3)= 1,000万円

遺留分を請求する方法と期限

遺留分は、何もしなくても自動的にもらえるわけではありません。権利を侵害された相続人が、遺産を多く受け取った人に対して「遺留分をください」と意思表示をする必要があります。これを「遺留分侵害額請求」と呼びます。

この権利には時効があり、以下のいずれかの期間が経過すると消滅してしまいます。

- 相続の開始と遺留分を侵害する贈与等があったことを知った時から1年以内

- 上記を知らなくても、相続開始の時から10年

子どもがいない夫婦の相続 よくあるトラブル

疎遠だった配偶者の親族と話し合いが進まない

遺言書がない場合、残された配偶者は、義理の両親や兄弟姉妹(ケースによっては甥・姪)と遺産分割協議を行わなければなりません。

しかし、義理の親族との関係が良くない場合、感情的な対立から話し合いがまとまらないことがあります。特に、長年疎遠だった義理の兄弟姉妹や、全く面識のない甥・姪が相続人になった場合、連絡先を探すこと自体が困難で、手続きが長期化・複雑化する可能性が非常に高くなります。

また、生前の金銭的なやり取りが論争の火種となるケースもあります。

例えば、義理の兄弟姉妹から、「あなたは故人から生前に住宅資金として数百万円を受け取っていたはずだ(特別受益)。私たちは何ももらっていないのだから、その分はあなたの相続分から差し引くべきだ」といった主張がなされることがあります。

過去のお金のやり取りは証明が難しく、記憶違いや感情的なしこりも絡み、相続の話が「争族」へと発展してしまうのです。

自宅を売却せざるを得ない?分割が難しい不動産の相続

遺産が預貯金であれば、法定相続分通りに1円単位で分けることが可能です。

土地や建物は物理的に分割することが難しく、無理に分ければ価値が大きく下がってしまいます。

このような場合、不動産を相続する配偶者が、他の相続人に対し、相続分に見合った現金を支払う(代償分割)のが一般的です。しかし、代償金は数百万円、時には数千万円にのぼることもあります。

残された配偶者にそれだけの現金がなければ、最悪の場合、住み慣れた自宅を売却して代償金を支払わざるを得ないという事態に追い込まれかねません。

遺産が自宅不動産しかなく、「自宅不動産を配偶者に相続させたい」とお考えの場合は特に注意が必要です。

相続トラブルを回避するなら「遺言書」を作成しよう

これらのトラブルを回避するためには、遺言書の作成が最も確実です。相続においては、法律で定められたルール(法定相続)よりも、故人が遺した「遺言書」の内容が絶対的に優先されます。

遺言書作成 3つのポイント

①財産をすべて配偶者に相続させたい場合は、「全財産を配偶者に相続させる」と明確に記載する

「妻(または夫)〇〇に全財産を相続させる」という一文を記載することで、他の相続人が遺産分割協議に関与する余地がなくなります。

②遺言執行者を指定する

相続手続きをスムーズに進めるため、手続きを行う遺言執行者(信頼できる親族や専門家など)を指定しておきましょう。これにより、残された配偶者の手続き上の負担を大幅に軽減できます。

③付言事項で想いを伝える

法的な効力はありませんが、「付言事項」として、なぜこの遺言内容にしたのか(例:「妻には長年支えてもらった感謝を込めて」など)、他の親族への感謝の気持ちを記すことで、心情的な対立を和らげ、円満な相続の助けとなります。

なお、第3順位である兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥・姪)には、遺留分を主張する権利がありません。つまり、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書があれば、、兄弟姉妹からは法的に一切異議を申し立てることができないことになります。

これは子どものいない夫婦にとって重要なポイントです。相続トラブルを回避し、遺された配偶者が安心して暮らせるように、遺言書は作成しましょう。

遺言書については、AOIみらい公式ブログでも詳しく解説しています。併せてご確認ください。

AOIみらい公式ブログ:【遺言書を作成すべき理由】目的・種類・記載内容・注意点を解説

まとめ

お子様のいないご夫婦にとって、法定相続のルールは、時にご自身の意思とは異なる過酷な結果をもたらします。しかし、元気なうちに法的に有効な「遺言書」を準備しておくことで、リスクを回避し、最愛のパートナーへ全ての財産と思いを託すことが可能です。

税理士法人AOIみらいでは、相続に関する初回のご相談を無料で承っております。

「うちはどのケースに当てはまる?」

「何から手をつければいいか、一緒に整理してほしい」

「まず話だけ聞いてみたい」

など、お気軽にご相談ください。現在の状況やご不安に感じていることを伺い、今何をすべきか、今後どのような選択肢があるのかを分かりやすくご説明します。

ご相談は、オンライン(Zoom等)でも可能です。土日祝日や夜間のご面談にも柔軟に対応しておりますので、遠方にお住まいの方や、お仕事でお忙しい方もご安心ください。