ブログ

2023.12.01

【扶養控除】年収160万円、130万円の壁とは。中小企業が対応すべきことを解説(2025.5.7更新)

年収の壁とは、パートタイムやアルバイト労働者が世帯主の扶養範囲内で働く際に適用される年収基準です。

「106万円」「130万円」のようにいくつか基準があり、年収が一定額を超えると世帯主の扶養範囲から外れ、社会保険料などの負担が発生し、手取りが減少することがあります。

そのため、パートタイムやアルバイトで働く労働者が年収の壁を超えないように「働き控え」を検討するパートタイムやアルバイト労働者が存在しているのです。

また、2025年(令和7年)の税制改正により、基礎控除および給与所得控除が引き上げられ、いわゆる「103万円の壁」を160万円に引き上げが決定したため、注目している方も多いかと存じます。

この記事では、年収の壁と中小企業が今後対応すべきことについて詳しく解説します。

※2025年5月7日更新

※本記事の内容は、2025年(令和7年)3月31日に参議院本会議で可決された、2025年度予算案と税制改正関連法案の内容を元に更新しています。

目次

年収の壁の種類

被扶養者の年収 | 住民税 | 所得税 | 社会保険料 |

|---|---|---|---|

100万円以下 | 不要 | 不要 | 不要 |

100万円超 | 発生 | ||

103万円超 | |||

| 106万円以上 | 条件を満たす場合は発生 | ||

| 123万円超 | |||

| 130万円以上 | 発生(60歳以上や障害者の場合は180万円以上) | ||

| 150万円超 | |||

| 160万円超 | 発生 | ||

| 201万円超 |

| 被扶養者の年収 | 扶養控除 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 特定親族特別控除 |

|---|---|---|---|---|

| 100万円以下 | 不要 | 対象 | なし | 不要 |

| 100万円超 | ||||

| 103万円超 | ||||

| 106万円以上 | ||||

| 123万円超 | 発生 | 対象 | ||

| 130万円以上 | ||||

| 150万円超 | 控除額の縮小 | 発生 | ||

| 160万円超 | 配偶者特別控除に切り替わる | |||

| 201万円超 | なし |

税金に関わる壁

税金の増加に関わる年収の壁は、以下の4種類あります。

①100万円の壁

住民税が発生するライン。住民税額は所得金額に加え、住んでいる自治体によって異なる。給与のみの場合、年収100万円をわずかに超える程度であれば、年間1万円程度。

②150万円の壁

配偶者特別控除を満額受けられなくなるライン。被扶養者の年収が150万円を超過すると、扶養者である配偶者が適用できる配偶者特別控除額は段階的に縮小するため、年収が増えるほど配偶者の所得税や住民税も増加する。

参考:配偶者特別控除とは|国税庁

特定親族特別控除(2025年(令和7年)新設)を満額受けられなるライン。19歳以上23歳未満の被扶養者の年収が150万円を超過すると段階的に控除額が縮小する

②160万円の壁

住民税に加えて所得税が課税されるライン。160万円までは、基礎控除58万円+給与所得控除65万円+基礎控除特例 37万円を差し引くと0円となり、所得税が発生しないが、160万円を超えると所得税が発生する可能性がある。

※追記※

令和7年(2025年)の税制改正では、「基礎控除の特例」が創設され、年収に応じて基礎控除の上乗せが行われることになった。年収が200万円以下の場合には、基礎控除に恒久的な上乗せ(+37万円)が適用され、200万円を超える場合には段階的に上乗せ額が少なくなる仕組みとなっている(上乗せは2年間の時限措置)。

基礎控除の特例は以下のとおり:

給与収入200万円以下:基礎控除+37万円(恒久措置)

給与収入200万円超~475万円以下:基礎控除+30万円(2年間限定)

給与収入475万円超~665万円以下:基礎控除+10万円(2年間限定)

給与収入665万円超~850万円以下:基礎控除+5万円(2年間限定)

参考:年収の壁、所得税は160万円に引き上げ。年収別の基礎控除額・減税額と、企業取るべき対応

参考:配偶者特別控除とは|国税庁

④201万円の壁

扶養者である配偶者の所得税や住民税を計算する際の配偶者特別控除額がゼロになるライン。

社会保険に関わる壁

社会保険に関わる年収の壁は、以下の2種類です。

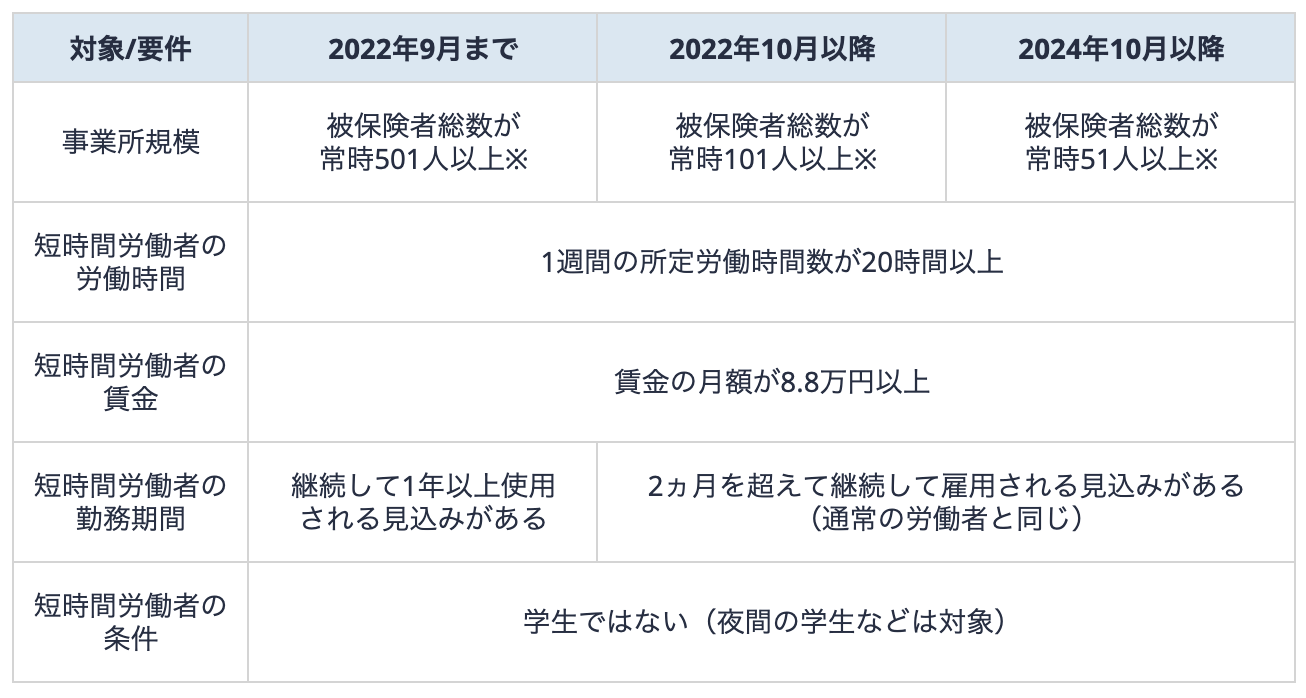

①106万円の壁

社会保険の適用範囲が2024年10月に拡大され、被保険者数が51人以上の事業所に勤めている短時間労働者に社会保険の加入義務が発生。

②130万円の壁

配偶者(世帯主)の社会保険の扶養から外れるライン。

扶養控除、扶養親族とは

扶養親族とは誰を指すのか

扶養親族とは、その年の12月31日時点で、次の要件の全てに当てはまる人を指します。

配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいう)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること

・納税者と生計を一にしていること

・年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

また、扶養親族の中でも控除を受けられる対象は、16歳以上と定められています。

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」

配偶者控除

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、納税者本人の税金(所得税・住民税)を一定額減らすことができる制度を「配偶者控除」といいます。

適用条件

・納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること

・配偶者の年間合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は123万円以下)であること

・法律上の配偶者であり、生計を一にしていること

・配偶者が事業専従者でないこと

控除額

・納税者の所得が900万円以下の場合:一般の控除対象配偶者:38万円

・老人控除対象配偶者(70歳以上):48万円

※控除額は納税者本人の所得金額と配偶者の年齢によって異なる

※納税者の所得が900万円を超えると、控除額は段階的に減少する

配偶者特別控除

配偶者に123万円を超える収入があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを「配偶者特別控除」といいます。

適用条件

・配偶者の合計所得金額が48万円超95万円以下であること

・納税者本人(控除を受ける側)の合計所得金額が900万円以下であること

例えば配偶者の年収150万円の場合、給与所得控除55万円を差し引くと所得が95万円になるため、配偶者特別控除の満額(38万円)を受けることができます。150万円を超えると、段階的に控除額が減少します。

160万円の壁、130万円の壁の違い

給与所得に関する扶養には「税法上の扶養」「社会保険上の扶養」の2つがあります。それぞれの違いを解説します。

「160万円の壁」は税法上の扶養

「160万円の壁」は税制上の扶養控除に関する年収上限を指します。

16歳以上の被扶養者(配偶者、子供)は、税法上の扶養に入っているとを所得税や住民税の一部が免除されますが、被扶養者の給与所得が160万円を超えると支払う税金が増えることになります。

税理士法人AOIみらい 公式ブログ 関連記事

・年収の壁、所得税は160万円に引き上げ。年収別の基礎控除額・減税額と、企業取るべき対応

・【速報】2025年度(令和7年度)税制改正大綱を解説

「130万円の壁」は社会保険上の扶養

「130万円の壁」は社会保険上の扶養控除に関する年収上限を指します。

社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の総称です。勤務先の社会保険に加入しているサラリーマンが配偶者・子供を扶養にいれると、配偶者・子供の健康保険料が0円となります。

※本人が支払う社会保険料が安くなるわけではありません。

※配偶者の場合は国民年金の支払いも0円になります。

年収が130万円を超えた場合、扶養者の社会保険の扶養から外れます。国民健康保険や国民年金、または社会保険の保険料が発生します。その結果、保険料の支払いにより、130万円未満で働いていたときよりも手取り額が減少することがあり、これがいわゆる130万円の壁です。

参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構

社会保険には「106万円の壁」も存在する

社会保険の適用範囲が2024年10月から拡大されました。これまでは短時間労働者の社会保険加入義務が生じるのは、被保険者数が101人以上の事業所に勤めている方が対象でしたが、拡大以降、被保険者数が51人以上の事業所に勤めている短時間労働者に社会保険の加入義務が発生します。

その結果、給与が106万円未満の従業員よりも手取りが減少することがあり、「106万円の壁」と言われています。

具体的には、以下の条件の全てに当てはまる短時間労働者です。

・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

・月額賃金が8.8万円以上

・2ヶ月を超える雇用の見込みがある

・学生ではない(※休学中や夜間学生は対象)

・被保険者の総数が企業規模で常時101人以上の特定適用事業所に勤務(または任意特定適用事業所に勤務)

参考:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト|配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま」

2024年10月からの社会保険適用拡大については、弊社公式ブログでも解説しています。併せてご覧ください。

参考記事:税理士法人AOIみらい 公式ブログ

【2024年10月】社会保険適用拡大、従業員51人以上も加入対象に。改正内容・企業の対応策を解説

社会保険の適用拡大によって変わること

2024年10月からは対象企業の範囲が「被保険者の総数常時51人以上」へと広がっており、中小企業であっても対象となるケースが増えています。そのため、これに該当する企業は130万円の壁への対応は少なくなり、106万円の壁への対応がメインになります。

参考:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構

「賃金の月額が8.8万円以上」とは、週給・日給・時間給を月額に換算した賃金で計算しますが、臨時の賃金や残業代など一定の手当を除き、各種諸手当も含めてカウントしなければなりません。社会保険の加入を希望しないパート従業員に対しては、労働条件の変更を必要とすることもあるでしょう。

社会保険の加入を希望しない従業員がいれば、労働時間や月額給与の管理などをしっかり行わなければなりません。

また、これまで社会保険に加入していなかった従業員が新たに社会保険に加入することで、企業の社会保険料負担は増加します。

企業としては人件費の管理や業務効率化も重要となりますので、社会保険の適用拡大に対応した給与計算ソフトや労務管理ソフトの導入も検討しましょう。

まとめ

本記事では、年収160万円、130万円の壁と中小企業への影響について解説しました。

経営者としてこれらの知識を持つことは、労働時間の適切な調整や人件費の効率的な管理に欠かせません。また、従業員にとって働きやすい環境を整えることで、優秀な人材採用や育成にも繋がるでしょう。

弊社のグループ法人には社会保険労務士法人もございます。

働きやすい環境作りや、人件費の適切な管理について疑問や不安があれば、税理士法人AOIみらい(東京都新宿区)にお気軽にご相談ください。

国税庁:国税に関するご相談について

(従業員の方、パート・アルバイトで働く方はこちらにお問い合わせください)

■国税庁電話相談センター

電話番号:0570-00-5901(国税相談専用ダイヤル)

受付時間:平日 8:30から17:00まで

※土日祝日、年末年始を除く

このセンターでは、所得税を含む国税全般に関する一般的なご相談に対応しています。音声案内に従って相談内容に応じた番号を選択することで、専門の担当者につながります。

■タックスアンサー(よくある税の質問)

医療費控除、住宅借入金等特別控除、年末調整等、よくある国税の質問について一般的な回答を調べることができます。

※より詳細な相談や個別の事情がある場合は、お住まいの地域を管轄する税務署にお問い合わせください。なお、税務署での面談相談は事前予約制となっています。